Dr. S. Seiler

Schülerinnen und Schüler bedürfnisorientiert individuell fördern

Hier können Sie einen Vortrag hören, den Dr. Stefan Seiler im November 2015 an der ALP in einer Veranstaltung für Psychologie - Seminarlehrkräfte, die an den Gymnasien Referendare ausbilden, gehalten hat. Er stellt sein Metamodell zur Entwicklung des Sozialverhaltens vor. Die Ausführungen am Beginn des Vortrags umfassen psychologisches Grundwissen, dessen Kenntnis notwendig ist, um das vorgestellte Modell nachvollziehen zu können.

Mit Hilfe des Modells können Lehrkräfte, auf der Grundlage des von ihnen beobachteten Verhaltens von Kindern und Jugendlichen, auf deren Bedürfnisse zurückschließen und dadurch die Heranwachsenden individuell bei der Weiterentwicklung ihrer Selbst- und Sozialkompetenzen fördern.

Anregungen, wie spezifischen Bedürfnissen hoch- bzw. besonders begabter Kinder im Klassenverband entsprochen werden kann, finden Sie auch unter dem Menüpunkt "Pädagogisch / Klassensituation".

Klicken Sie auf das Video, um es zu starten.

- hier können Sie die Folien der Präsentation ausdrucken

- exemplarische Zusammenstellung zentraler kindlicher Bedürfnisse

Metamodell zur Entschlüsselung des Sozialverhaltens

Im Schulalltag werden Lehrkräfte konfrontiert mit einer großen Bandbreite von Verhaltensweisen, die nicht immer nur Freude bereiten und im Extremfall das Zusammenleben massiv stören können. Hierzu zählen sowohl (die nach außen gerichteten) Störungen des Sozialverhaltens, als auch (stärker nach innen gerichtete) Psychische Störungen, die oftmals nicht so schnell erkannt werden können (Kinder- und jugendpsychiatrische Störungsbilder). Lehrkräfte sind im Schulalltag darauf angewiesen, die Hintergründe störenden Verhaltens und emotionaler Probleme schnell zu entschlüsseln, um adäquat darauf reagieren und ihrem Lehrauftrag nachkommen zu können – ohne dabei in die Versuchung zu geraten, therapieren zu wollen. Das folgende Metamodell soll Lehrkräften „ökonomische“ Wege aufzeigen, um „problematisches“ Sozialverhalten besser verstehen zu können, die Bandbreite eigener Reaktionsweisen erweitern und die Kompetenz im Umgang mit störendem Verhalten vergrößern zu können.

Relevanz des Modells für besonders begabte Schülerinnen und Schüler

Besonders Begabte sind nicht nur in schulischen Belangen überdurchschnittlich leistungsfähig, sondern in der Regel auch besonders stressresistent. Insofern ist davon auszugehen, dass sie weniger anfällig für die Entwicklung psychischer Störungen sind. Auch verfügen sie meist über besondere Kompetenzen im Umgang mit widrigen Lebensumständen, sodass eine gut ausgeprägte – und über viele Bereiche homogen verteilte - Intelligenz einer der wichtigsten Resilienzfaktoren ist (vgl. Marburger Hochbegabtenprojekt, Rost 1993; Fullerton Längsschnittstudie, Gottfried et al., 1994).

Besondere Begabungen schaffen jedoch manchmal auch einen spezifischen Kontext, vor dem sich psychische Störungen entwickeln, verschärfen und beschleunigen können. Ungerechtigkeiten, feindselige Handlungen oder unlautere Motive anderer werden von besonders Begabten oft sensibler wahrgenommen, stärker hinterfragt und können dadurch auch zu besonders starkem Leidensdruck führen. Auch wenn die auslösenden oder ursächlichen Faktoren ähnlich sind wie bei normal begabten Kindern und Jugendlichen, der Boden auf dem sie wirken können ist spezifisch geprägt durch die Hochbegabung (Katalysatorwirkung der Hochbegabung).

1. Einführung ins Metamodell zur Entschlüsselung des Sozialverhaltens

Lassen Sie uns einen berechtigten Einwand vorwegnehmen: Lehrkräfte sind keine Psychologen oder Psychotherapeuten. Eine gesunde Abgrenzung der unterschiedlichen Professionen und ihrer Aufträge ist (auch im Folgenden) unerlässlich. Die beruflichen Bereiche der Pädagogik und der Psychotherapie haben dennoch vieles gemeinsam: Beiden geht es um eine längerfristige Begleitung von Kindern und Jugendlichen – oft über Jahre hinweg – sowie um das Erreichen von Entwicklungszielen.

Psychologie, Sozialpädagogik oder Medizin studiert zu haben und als Psychiater, Psychologe oder Psychotherapeut zu arbeiten, stellt daher eine hilfreiche Bedingung dar, um problembelasteten Schülerinnen und Schüler sinnvolle Hilfestellungen zu geben. Sie ist aber nicht zwingend erforderlich, weil es auch Lehrkräften im Schulalltag darum geht, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu erkennen und daran mitzuwirken, diese zu befriedigen. Das gemeinsame Ziel ist es, dass sich möglichst alle Lernenden gut entwickeln können. Oft stehen für Lehrkräfte aufgrund der komplexen Bedingungen des Schulalltags (z. B. „classroom-management“ bei großen Klassenverbänden, unterschiedlichste Erwartungen von Schülern, Eltern und Kollegium, u.v.m.) und der daraus resultierenden Notwendigkeit, dass Schüler und Schülerinnen „funktionieren“, die Verhaltensdefizite von Lernenden im Mittelpunkt. Dann wir oft versucht, diese mittels Sanktionierung einzugrenzen. Wenn dieszur Entwicklung von „Sanktionsteufelskreisen“ führt, sind diese nicht mehr zielführend und kommen irgendwann erfolglos an ihr Ende. In Ergänzung zu sinnvollen Sanktionen ist daher eine Bedürfnisorientierung erforderlich, die in stärkerem Maße positive Zugangswege eröffnet.

Unser inneres Erleben ist Grundlage unseres beobachtbaren (Sozial-)Verhaltens. Beide geben Aufschluss darüber, was wir in unserem bisherigen Leben erlebt und wie wir diese (prägenden) Erlebnisse verarbeitet haben. Mit Hilfe psychologischer Konzepte lässt sich rückschließen auf unsere Besonderheiten im Denken und Fühlen, auf unsere Ziele, Motive, Wünsche und Bedürfnisse, die uns im Alltag leiten und unser Verhalten erklären. Darüber hinaus lassen sich mit Hilfe psychologischer Diagnostik und entsprechenden Testverfahren dispositionelle Besonderheiten erkennen, die uns in die Wiege gelegt wurden und die sich in einem Wechselwirkungsprozess mit Umweltfaktoren weiterentwickelt haben. Sie wirken ebenfalls ein auf unser Sozialverhalten und unser inneres Erleben und stehen zudem in einem Wechselwirkungsprozess mit den Reaktionen unserer Umwelt.

Mit Hilfe unseres intuitiven Verständnisses, unserer Erfahrung, erworbenem Wissen und mittels unserer selbstreflektorischen Fähigkeiten generieren wir Hypothesen darüber, wie das Verhalten anderer zu erklären ist. Dazu zählen auch Annahmen darüber, welche Bedingungen andere in ihrem bisherigen Leben vorgefunden haben. Wichtig ist es, uns nicht zu überschätzen, z. B. indem wir unsere Hypothesen zur Wahrheit erklären oder unüberprüft lassen (Zur Methode des Hypothetisierens). Gewinnen wir auf diese Weise Hypothesen, so stellen diese die Grundlage für ein (tiefer gehendes) Verständnis unseres Gegenübers dar.

2. Beschreibung des Metamodells zur Entschlüsselung des Sozialverhaltens

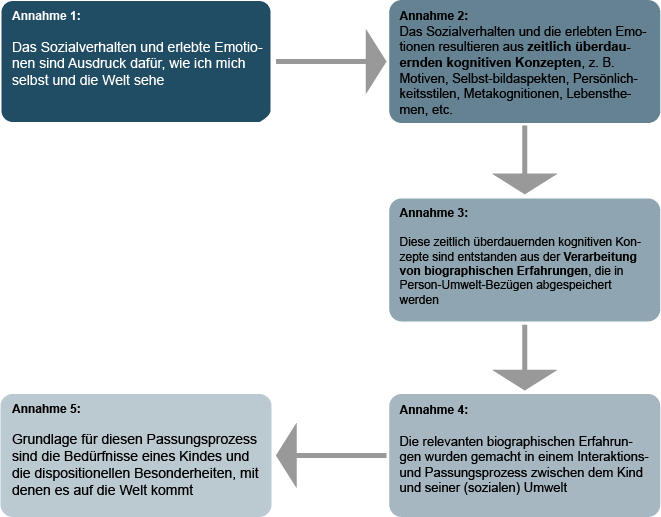

Die Anwendung dieses Metamodells setzt voraus, dass wir mit Respekt und unbedingter Wertschätzung für unser Gegenüber ans Werk gehen und uns der Fehlbarkeit unserer Hypothesen bewusst sind. Dann sind wir in der Lage, durch unsere Beobachtungen und Beschreibungen auf individuelle Besonderheiten unseres Gegenübers, aber auch auf mögliche Lebensumstände und Bedingungen rück zu schließen, die unser Gegenüber vermutlich vorgefunden hat. Dieses „sich-in-den-anderen-hineinversetzen“ ist die Vorbedingung, um angemessen und kompetent reagieren bzw. intervenieren zu können. Verstehen können, heißt allerdings nicht, für jedes (problematische) Verhalten auch Verständnis haben zu müssen und es zu entschuldigen. Das Metamodell fasst Aspekte zusammen, die in modernen kognitiven oder integrativen Psychotherapie- und Forschungsansätzen zum Ausdruck kommen. Grundlage ist u. a. die kognitive Emotionstheorie, welche davon ausgeht, dass Emotionen Syndrome sind, die aus verschiedenen Komponenten bestehen (Grundlagen der Kognitiven Emotionstheorie) und eben auch – für die jeweilige Emotion spezifische - Kognitionen mit einschließen. Stark vereinfacht bedeutet dies: „Sage mir was du fühlst, und ich sage dir, was du denkst!“. Vermutlich könnte das Modell aber auch mit den Begrifflichkeiten anderer Therapieschulen Ähnliches zum Ausdruck bringen Mit Hilfe von 5 grundlegenden Annahmen soll nun zunächst versucht werden, nachzuzeichnen, auf welchem logischen Wege störendes Verhalten entsteht und entschlüsselt werden kann (vgl. Abbildung 1).

Mit Hilfe der in Abbildung 1 dargestellten grundlegenden Annahmen soll auch das Vorgehen strukturiert werden, wenn es um konkrete Fallarbeit geht.

Gehen wir aus von einer Schülerin oder einem Schüler – vielleicht mit einer besonderen Begabung – über den oder die Sie sich Sorgen machen. Das Kind zeigt ein auffälliges Sozialverhalten und Sie nehmen wahr, dass es ihm psychisch schlecht geht. Folgende Annahmen sollten Sie nun berücksichtigen:

-

Das Sozialverhalten und die Emotionen des Schülers oder der Schülerin sind Ausdruck dafür, wie diese(r) sich selbst und die Welt sieht. Diese Sichtweisen sind subjektive Konstruktionen, die dem Versuch der jeweiligen Person dienen, ihre (überlebenswichtigen) Bedürfnisse zu befriedigen und sich in der Welt zurechtzufinden.

-

Sozialverhalten und Emotionen resultieren aus zeitlich überdauernden kognitiven Konzepten einer Person über das Zusammenspiel zwischen ihr und ihrer Umwelt. Diese Konzepte sind Glaubensvorstellungen und Überzeugungen darüber, wie die Welt „funktioniert“. In der Psychologie werden sie z.B. als Selbstkonzept, Persönlichkeit, Metakognitionen, „traits“, Lebensthemen oder Überzeugungen beschrieben.

-

Entstanden sind diese zeitlich überdauernden kognitiven Konzepte durch die Verarbeitung von biographischen Erfahrungen. Es ist anzunehmen, dass solche biographischen Erfahrungen nicht einmalige Ereignisse darstellten - außer vielleicht wenn diese traumatisch waren - sondern als Muster wiederkehrend aufgetreten sind.

-

Biographische Erfahrungen werden in der Interaktion einer Person mit ihrer Umwelt gemacht. Diese Interaktionen lassen sich als Passungsprozesse (vgl. Brandtstädter, zit. nach Montada, 2002, S. 3-53) zwischen einer Person und ihrer Umwelt beschreiben (Konzept der Passung und Passungsprozesse aus systemischer Sicht). In diesen Prozessen werden die spezifischen Bedürfnisse einer Person mehr oder weniger gut befriedigt, sodass von einer guten oder schlechten Passung bzw. einem „Fit“ oder „Misfit“ (vgl. R. Largo, 1999) gesprochen werden kann.

-

Zu einem solchen „Fit“ oder „Misfit“ kommt es, weil die relevante Umwelt - also die wichtigen Bezugspersonen eines Kindes „mehr oder weniger gut“ auf dessen (früh)kindliche Bedürfnisse reagieren bzw. „mehr oder weniger gut“ mit den spezifischen Wesensmerkmalen des Kindes umgehen können.

Abbildung 1: Grundlegende Annahmen des Metamodells zur Entschlüsselung des Sozialverhaltens

Kommen wir zurück zu den Fallbeispielen. Wählen Sie dazu den entsprechenden Link, um das Fallbeispiel ein- und auszublenden:

Zu (2), (3) und (4): Prägende biographische Erfahrungen und zeitlich überdauernde kognitive Konzepte: Die relevanten biographischen Erfahrungen von Margarita gingen daraus hervor, dass sie als zweitjüngste von insgesamt vier Kindern aus einer gut assimilierten und gebildeten Roma-Familie (väterlicher- und mütterlicherseits) stammt. Ihre Eltern haben versucht, Margarita eine gute Balance zwischen individualistischen (z. B. Streben nach Selbstverwirklichung) und kollektivistischen Werten zu vermitteln. Die Familie spielte dabei immer eine sehr große Rolle, die Kultur der Roma wurde nicht verleugnet. Margarita hat als kognitives Konzept verinnerlicht, dass sie aus einer gesellschaftlichen Sub-Kultur entstammt. Zusammen mit ihrer aus der Hochbegabung resultierenden Besonderheit hat sie sich immer als „etwas anders“ und „fremd“ erlebt. Ihre (individualistischen) Potentiale hat sie bestens und in aller Breite entwickelt (hervorragende Schulnoten, Schulorchester, Leistungssport, künstlerisches Interesse, u. a.). In ihrer sozialen Entwicklung bleibt sie zu Personen außerhalb der Familie jedoch reserviert und fühlt ein eigenes Defizit in der Fähigkeit zum Aufbau von Nähe. Sie hat verinnerlicht, dass man sich in dieser Gesellschaft in letzter Konsequenz nur auf die Familie verlassen sollte und dass die Außenwelt nur bedingt vertrauenswürdig ist. Als es die Familie nun durch die Trennung der Eltern zerreißt, kann sich Margarita in ihrer Not nicht an Freundinnen wenden. Sie bringt jedoch die nötige Stärke und psychische Gesundheit mit, dass sie sich aus eigenem Antrieb eine „neutrale“ Hilfe in der KJP-Ambulanz sucht und den Auftrag formuliert: „Ich brauche Hilfe, um da ein paar Dinge für mich zu sortieren!“

Zu (5): (Nicht ausreichend befriedigte) Bedürfnisse und phänotypische Besonderheiten: Margarita ist eine vitale, attraktive, körperlich und kognitiv (IQ homogen weit über 130) leistungsstarke junge Frau. Sie verfügt über ein leicht impulsives Wesen, wenngleich sie eine gute Impulssteuerung entwickelt hat. Sie verfügt über eine sehr schnelle Auffassungsgabe und kann soziale Situationen und die Motive anderer gut entschlüsseln (phänotypische Besonderheiten). Zentral ist ihr nicht vollständig befriedigtes Bedürfnis nach Nähe und Zugehörigkeit zur Peergruppe. In Ablösung vom Elternhaus begriffen, hat sie eine gut ausgeprägte Autonomie entwickelt und hat gegenwärtig ein starkes Bedürfnis, familiär und (sub-) kulturell erworbene Überzeugungen zu hinterfragen und auf ihre Gültigkeit zu prüfen.

Zu (1): Erlebte Emotionen und gezeigtes Sozialverhalten: Hannes erlebt als zentrale Emotion Hilflosigkeit, da er keinen Weg verinnerlicht hat, um in der konkreten, veränderten sozialen Situation (Kontextwechsel durch Übertritt aufs Gymnasium) zu einem wertgeschätzten Teil der Klassengemeinschaft zu werden. Er weiß nicht, was er tun kann, um den Abwertungen und Anfeindungen seiner Klassenkameraden zu begegnen. Seine hierauf bezogenen, kognitiven Konzepte besagen, dass man sich an prosoziale soziale Normen halten und auf die Bedürfnisse anderer achten muss, wenn man zu gesellschaftlicher Wertschätzung gelangen möchte. Er fühlt sich geliebt und hat die Erfahrung gemacht, dass andere sich für ihn aufopfern. Im Gegenzug hat er verinnerlicht, der Umwelt dies positiv zu vergelten und ist stark an deren Bedürfnissen ausgerichtet. Sozialverhalten: Aufgrund der erlebten Ablehnung beginnt Hannes, sich zurückzuziehen, soziale Kontakte zu vermeiden und bestehende Freundschaften nicht mehr zu pflegen. In der Pause zieht er sich lesend in die Bibliothek zurück. Der Verlust bisheriger Wertschätzung (durch Peers) und Freundschaften machen ihn zunehmend trauriger.

Zu (2), (3) und (4): Prägende biographische Erfahrungen und zeitlich überdauernde kognitive Konzepte: Die prägenden biographischen Erfahrungen von Hannes gehen darauf zurück, dass er als äußerst zartes und kränkliches Kind mit einem Immundefekt zur Welt kam. Er wuchs in einem „perfekten Fit“ auf. Seine soziale Umgebung kümmerte sich und opferte sich für ihn auf, Gefahren wurden von ihm möglichst ferngehalten. Er erlebte starken sozialen Zusammenhalt und Eltern, die sich für ihn und für ihre soziale Umgebung verantwortlich fühlten. Gesellschaftliche Werte und moralische Normen wurden intensiv reflektiert und in einem bewussten Prozess übernommen. Dies korrespondierte mit der Grundschulzeit von Hannes auf einer Montessorischule, in der sich die Mutter ebenfalls stark einbrachte und die ebenfalls von starkem Zusammenhalt und offener Auseinandersetzung mit prosozialen Werten und Normen geprägt war. Hannes hat als kognitives Konzept verinnerlicht, dass Aggression kein legitimes Mittel zur Durchsetzung von Bedürfnissen oder zur Abgrenzung gegen schädigendes Verhalten von außen ist. Solches Verhalten hat Hannes nie gelernt, weil es weder gewünscht, noch erforderlich war. Insofern führte der relativ geschützte Rahmen, in dem Hannes bislang aufwuchs, dazu, dass ihm Erfahrungen vorenthalten wurden, die er zum Aufbau von überlebensnotwendigen Kompetenzen in der Abgrenzung gegen außen gebraucht hätte. Hinzu kommt, dass aggressives Verhalten in seiner Familie eher tabuisiert und moralisch abgelehnt wird, sodass er in der gegenwärtigen Situation auch nicht die Erlaubnis spürt, sich in entsprechender Weise zu adaptieren.

Zu (5): (Nicht ausreichend befriedigte) Bedürfnisse und phänotypische Besonderheiten: Hannes kommt (phänotypisch) als zartes und kränkliches Kind auf die Welt, das ohne entsprechende medizinische Versorgung und den Einsatz seiner Mutter vermutlich nicht überlebt hätte. Seine intellektuellen Fähigkeiten liegen homogen über 130, er verfügt über sehr gute soziale Intelligenz und Empathiefähigkeit. Sein hübsches Äußeres wirkt leicht feminin. Er hat ausgeprägte Sicherheitsbedürfnisse entwickelt und aufgrund der häufigen Krankheiten ein starkes Bedürfnis nach (körperlicher und emotionaler) Nähe und Zuwendung. Gegenwärtig werden seine Bedürfnisse nach Nähe, nach Akzeptanz und nach Wertschätzung seiner Person von seiner Peergruppe frustriert. Seitens der Schule kann seinem Bedürfnis nach Schutz nicht schnell genug und nicht vollständig entsprochen werden. Sein Gerechtigkeitsempfinden ist deutlich beschädigt, die erworbenen Überzeugungen und moralischen Vorstellungen sind ins Wanken geraten. Hannes hat das Bedürfnis, dies zu korrigieren bzw. seine moralische Integrität wieder herzustellen.

Zu (1): Erlebte Emotionen und gezeigtes Sozialverhalten: Michael erlebt sich emotional als ungenügend und defizitär, weil er mit den Anforderungen, die seitens Schule, Peers und Familie an ihn gerichtet werden, nicht zurechtkommt. Auch er erlebt ein zentrales Gefühl von Hilflosigkeit, weil er nicht weiß, wie er seine spezifischen Bedürfnisse (z. B. Bedürfnis nach intensiver Auseinandersetzung mit kognitiven Inhalten, schwach ausgeprägtes Bedürfnis nach Nähe) mit den Bedürfnissen seiner sozialen Umwelt in Einklang bringen kann (die mehr Beteiligung von ihm möchte). In seinem Sozialverhalten kommt es daher immer wieder zu aktiver Verweigerung und offenem Ärgerausdruck, wenn er sich gegen die Ansprüche seiner Umgebung auflehnt. Da er sich im Problemlösen und Verstehen von Sachverhalten kompetent fühlt und dort intensive Gefühle von Befriedigung erleben kann, sucht er solche Momente und zieht sich massiv in seine Welt zurück. In seiner Klasse ist er ein „Außenseiter“, den man in Ruhe lässt.

Zu (2), (3) und (4): Prägende biographische Erfahrungen und zeitlich überdauernde kognitive Konzepte: Michaels kognitive Konzepte bleiben in der psychologischen Beratung eher vage, da er über wenig Selbstreflexion und Bereitschaft zur Selbst-Öffnung verfügt. Biographisch hat er seit seiner Kindheit die Forderung einer sozial aufgeschlossenen, kompetenten und engagierten Mutter erlebt, sich zu integrieren und sozial zu engagieren (z. B. mit dem nötigen Engagement in Freundschaften). Immer wieder hat sie ihn daher aus seiner eigenen Welt herausgeholt und ihn genötigt, sich auf andere zu beziehen. Michael hat vermutlich als kognitives Konzept verinnerlicht, dass es in ihm einen großen Konflikt gibt zwischen seinem Bedürfnis nach Alleinsein und danach, sich in gedankliche Inhalte zu vertiefen, und der Notwendigkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren und zu interagieren. Er hat gelernt, dass es ihm schwerer fällt als anderen, sich auf die Außenwelt zu beziehen und dass er in dieser Hinsicht etwas „sonderbar“ ist. Vermutlich hat er auch verinnerlicht, dass er sich vor der Außenwelt „schützen“ muss, da diese seine Bedürfnisse nur bedingt nachvollziehen kann und teilweise unangemessene Forderungen an ihn stellt. Wenn er sich in Sachverhalte vertieft, - weiß er - kann er außergewöhnliche kognitive Leistungen erbringen.

Zu (5): (Nicht ausreichend befriedigte) Bedürfnisse und phänotypische Besonderheiten: Michaels phänotypische Besonderheiten liegen neben der hohen Intelligenz (Intelligenz leicht heterogen verteilt mit individuellen Stärken im logisch-mathematischen Denken, Gesamt-IQ über 130) in einem Äußeren, das leicht exzentrisch wirkt (drahtige Haare, breites Gesicht, muskulöser und breiter Körperbau). Seine Wahrnehmung ist leicht eingeschränkt, mit komplexen sozialen Situationen wirkt er etwas überfordert und „verloren“. Er wirkt eher hypomotorisch, reaktionsarm und verlangsamt. Hinsichtlich seiner Bedürfnisse sind ein schwach ausgeprägtes Bedürfnis nach Nähe und ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbezug erkennbar. Nicht ausreichend befriedigt ist die Validierung und Akzeptanz seiner Person, also das Gefühl zu haben, dass er in Ordnung ist, so wie er ist. Nicht ausreichend befriedigt ist auch das Bedürfnis, zu zeigen, wie kompetent er (in Teilbereichen) ist, da insgesamt eher eine Defizitorientierung vorliegt.

Zu (1): Erlebte Emotionen und gezeigtes Sozialverhalten: Rüdiger ist in seinem emotionalen Erleben frustriert und verzweifelt, weil es ihm nicht gelingt, zu zeigen was in ihm steckt. Er schafft es nicht, sich überhaupt auf die eigene Entwicklung zu konzentrieren, weil er sich loyal und gebunden fühlt an seine Mutter, die ihn emotional sehr vereinnahmt. Aggressive Impulse, die aus diesem Zwiespalt entstehen, kann er nicht nach außen richten (weil er weiß, dass er seine Mutter damit verletzen würde) und versucht diese daher zu verstecken oder abzuwehren. Er fühlt sich zunehmend schuldig und schlecht. Sein Sozialverhalten ist einerseits geprägt von dem Wunsch, sich sozial in der Peergruppe zu profilieren. Dabei greift er zurück auf sozial wenig anerkannte Wege, da er andererseits seine Opposition und Auflehnung gegen die Welt der Erwachsenen zum Ausdruck bringen möchte. Er verstößt gegen Regeln, unterwirft sich nicht den Anforderungen der Erwachsenen (z. B. nach guten Leistungen) und hinterfragt offen moralische Normen und Werte. Rüdiger entwickelt eine große Bandbreite an dissozialen Verhaltensweisen, ist unehrlich, nimmt sich was er braucht und flüchtet sich in virtuelle Welten. Vordergründig zeigt er sich verständig und einsichtig, wenn er mit Fehlverhaltensweisen konfrontiert wird, in seinem Inneren ist er wütend, resigniert und zutiefst misstrauisch. Da dieses Verhalten nicht ungesühnt bleibt, entwickeln sich Sanktionsteufelskreise und Rüdiger ist konfrontiert mit zunehmend massiven Bestrafungen aus dem häuslichen und schulischen Umfeld.

Zu (2), (3) und (4): Prägende biographische Erfahrungen und zeitlich überdauernde kognitive Konzepte: Rüdiger hat kognitiv die Überzeugung verinnerlicht, dass zentrale – offen und direkt geäußerte – Bedürfnisse von seiner sozialen Umgebung nicht befriedigt werden. Er ist der Überzeugung, dass soziale Konventionen, Regeln und Normen generell wenig Gültigkeit haben. Alles lässt sich hinterfragen und kann beliebig ausgelegt werden. Argumente findet Rüdiger immer sowohl für das „Pro“ als auch für das „Contra“. Biographisch hat er die Erfahrung gemacht, dass seine Bedürfnisse von seinen Eltern als lästig und konkurrierend erlebt werden, weil beide stark selbst- und lustbezogen nach der Befriedigung eigener Bedürfnisse strebten. Beide taten sich schwer, Abstand von der eigenen Bedürftigkeit zu nehmen und die Befriedigung der Bedürfnisse von Rüdiger in den Mittelpunkt zu rücken. Darüber hinaus hat Rüdiger Eltern erlebt, die gesellschaftlich wenig anerkannte Wege gehen (beruflich und privat) und sich äußerst kritisch mit gesellschaftlichen Werten und Normen auseinandersetzen. Beide sind jedoch eigentlich klar prosozial ausgerichtet und suchen nach „alternativen“ Wegen, gesellschaftlich Wertvolles zu verwirklichen, haben hiermit jedoch wenig Erfolg. Rüdiger erlebt, wie sich beide Eltern aufarbeiten und durch selbstschädigendes Verhalten (Alkohol, Cannabis) kaputt machen.

Zu (5): (Nicht ausreichend befriedigte) Bedürfnisse und phänotypische Besonderheiten: Die phänotypischen Besonderheiten von Rüdiger bestehen in seinem großen, muskulösen, akzeleriert und mächtig wirkenden Körperbau, mit dem er in sozialen Situationen sofortige Präsenz herstellen kann. Er ist verbal geschickt und äußerst eloquent. Auch sein IQ liegt klar über 130, seine verbale Intelligenz ist etwas stärker ausgeprägt. Er verfügt über gute Impulssteuerung, bleibt in Stresssituationen eher „cool“. Hinsichtlich seiner Bedürfnisse besteht u. a. eine deutliche Frustration seiner Sicherheitsbedürfnisse, auch hat er zu wenig an Zuwendung und Interesse an seiner Person erfahren. Echte Wertschätzung für seine Person erfährt er nur von der Peergruppe, in der er sich durch antisoziales Verhalten profiliert. Prosoziale Wege, um zur Wertschätzung seiner Eltern zu gelangen, hat er nicht ausreichend internalisiert. Bindung hat er eher als Abhängigkeit erlebt (im Stützen der Mutter) und wenig auf Gegenseitigkeit beruhend, sein Bedürfnis nach Autonomie wurde frustriert.

Wie in Abbildung 1 dargestellt, gibt es eine Entwicklungslogik, die von der Zeugung über die Schwangerschaft und Geburt, die Säuglings- und Kleinkindzeit bis über die Kindheit und Jugend ins frühe Erwachsenenalter hineinreicht: Danach sollten die wesentlichen, unser Verhalten determinierenden, kognitiven Strukturen geformt sein. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass wir lebenslang lernen und diese Strukturen weiter entwickeln bzw. verändern können, nimmt die Formbarkeit mit dem Alter kontinuierlich ab.

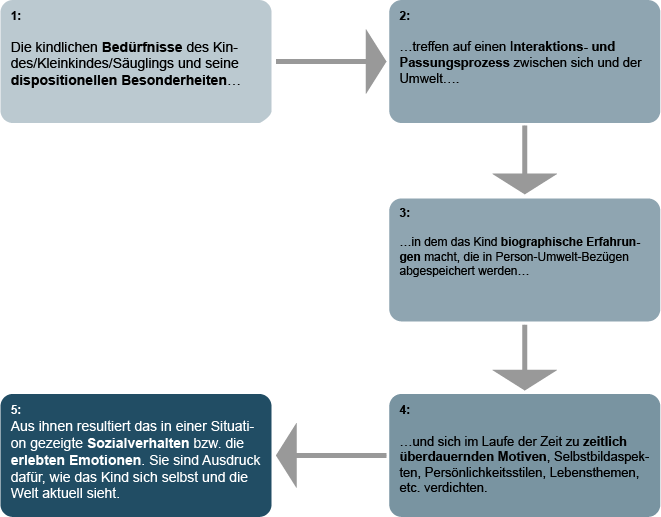

Bezieht man die oben dargestellten Annahmen nun auf den Entwicklungsverlauf von Kindern und Jugendlichen, lässt sich dieser im zeitlich korrekten Verlauf beschreiben wie in Abbildung 2 dargestellt:

Abbildung 2: Annahmen zum Entwicklungsverlauf von Kindern und Jugendlichen

Konkret bedeutet dies:

zu 1:

Zu Beginn stehen die Bedingungen, unter denen ein Kind gezeugt wurde - gewünscht, einvernehmlich? - bzw. seine Geburt - leicht und komplikationslos bei den einen, schwierig und mit Sorgen behaftet bei den anderen. Bereits kurze Zeit nach der Geburt zeigt sich dann einerseits, wie anpassungsfähig oder störbar/irritierbar das Neugeborene ist, über welche Temperamentsfaktoren (Dispositionelle Besonderheiten und Temperamentsfaktoren) es verfügt, ob wir es als attraktiv erleben, wie wach und reaktiv es ist und welche weiteren Eigenschaften es mitbringt, die wir vielleicht positiv oder negativ bewerten.

zu 2:

Andererseits zeigt sich, wie unbelastet und kompetent die Eltern im Umgang mit dem Kind sind. War die Schwangerschaft oder Geburt überschattet von Komplikationen und Ängsten, so besteht die Gefahr, dass dies den Aufbau eines Bezugs zum Säugling nachhaltig negativ beeinflusst. Wie kompetent Eltern(teile) mit den dispositionellen Besonderheiten des Kindes umzugehen verstehen, beeinflusst bereits unmittelbar nach der Geburt, wie gut oder schlecht die Bedürfnisse des Kindes befriedigt werden. Für die Entstehung von frühkindlichen Regulationsstörungen beschreiben Papousek et al. (2004) eine Wechselwirkung zwischen drei Faktoren:

-

biologische und Verhaltens-Faktoren des Kindes

-

Überforderung(-sgefühle) der Eltern

-

eine gestörte Interaktion zwischen Kind und Eltern

Eine solche gestörte Interaktion wirkt sich dann wiederum negativ auf das Verhalten des Kindes aus, im Sinne eines sich negativ verstärkenden Kreislaufs („Teufelskreis“). Dieses Teufelskreismodell (Teufelskreismodell Frühkindlicher Regulationsstörungen) wird als Grundlage für die Entstehung frühkindlicher Regulationsstörungen, wie z. B. Exzessives Schreien, Störungen des Schlaf-/Wach-Rhythmus oder Fütterstörungen, angesehen (vgl. Papousek et al., 2004). Exemplarisch führen die frühkindlichen Regulationsstörungen also vor Augen, wie ungünstige Passungsprozesse zur Entwicklung von psychischen Störungen führen können.

zu 3:

Aufgrund ungenügender Passung erlebt das Kind nun emotionale Zustände (z. B. Unlustempfindungen) oder belastende Gefühle – z. B. von Ärger, Ungenügen, Nicht-Können oder Hilflosigkeit (oder im positiven Fall von Zufriedenheit, Genügen, Kompetenz und Kontrolle!) -, obwohl es vielleicht dem zentralen Motiv folgt, es den Eltern und Bezugspersonen Recht machen zu wollen. Seine hieraus resultierende Frustration (oder im positiven Fall Zufriedenheit!) wird zu einer Reaktion führen, die nach innen oder außen gerichtet sein kann. Das Kind erlebt seine Umwelt dann vielleicht als ungerecht oder als unangemessen streng (oder als gerecht und validierend!). Im Falle eines Grundschulkindes mit einer Lese-/Rechtschreibstörung wird dieses vielleicht lernen zu denken „ich kann das nicht“ oder „das ist aber anstrengend“. In der Folge reagiert es dann vielleicht mit der Entwicklung von Unlust und Frustrationen beim Lesen oder Schreiben, die zum Erleben von Ärger führen. Der resultierende Ärger kann wiederum nach innen - gegen die eigene Person - oder nach außen – gegen die Eltern oder die Schule – gerichtet sein.

zu 4:

Wiederholen sich solche Erfahrungen, generieren sie zu einem Muster und werden als solches verinnerlicht. Das Kind eines depressiven Elternteils verinnerlicht vielleicht die Überzeugung, dass es überlebensnotwendig ist, sich an die Bedürfnisse der Umwelt anzupassen, statt eigene zu äußern und durchzusetzen. Auf diese Weise entstehen Denkschemata, aufgrund derer das Kind Vorhersagen in seinem Leben treffen kann. Diese Vorhersagen, Erwartungen oder „Überlebensregeln“ (Sulz, 2010, S. 1-10) steuern nun zunehmend das Verhalten des Kindes und sichern dessen physisches und psychisches „Überleben“.

zu 5:

Erfahrungen, die sich als Muster wiederholen, werden zu zeitlich überdauernden kognitiven Konzepten, Überzeugungen und beeinflussen schließlich die Ausbildung von Persönlichkeitsstilen. Als solche steuern sie dann unser Erleben und unser Verhalten. So kann es sein, dass sich aufgrund biographischer Erfahrungen über Jahre hinweg eine erhöhte „Ungerechtigkeitssensibilität“ (vgl. Schmidt, 2009, S. 8-22) herausbildet, deren Hintergrund die Überzeugung darstellt, von Anderen benachteiligt zu werden. Diese hat dann zur Folge, dass man sehr wachsam auf Ungerechtigkeiten in seiner Umgebung achtet. Hat eine Person beispielsweise eine von starker Gewissenhaftigkeit geprägte Persönlichkeit, lässt sich vermuten, dass sie die Erfahrung gemacht und verinnerlicht hat, durch gewissenhafte Pflichterfüllung die Liebe und Anerkennung ihres persönlichen Umfeldes erlangen zu können.

3. Anpassung des Metamodells an die Bedürfnisse des Schulalltags

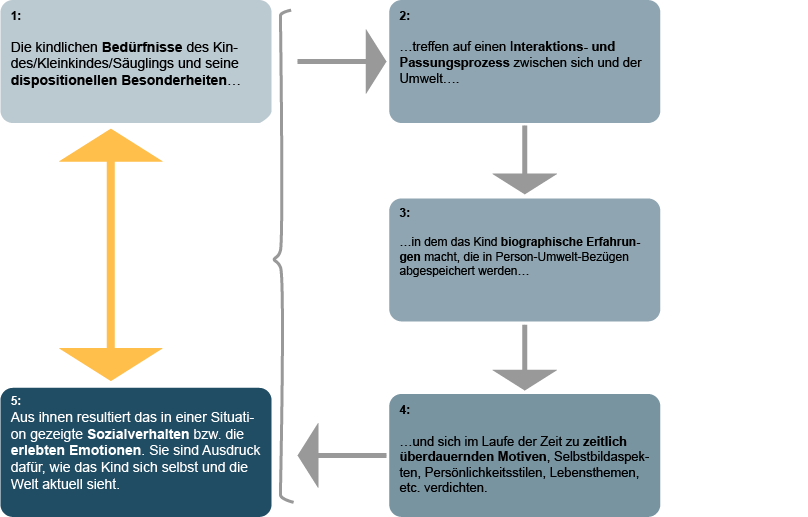

Die Wirklichkeit, die wir mit Hilfe des Metamodells entschlüsseln, ist immer konstruiert und dient nur dem Zweck, angemessen auf unser Gegenüber reagieren und Hilfestellungen geben zu können. Ziel ist es in diesem Zusammenhang, unsere Reagibilität zu optimieren und zu einer professionellen, reflektierten und angemessenen Reaktion zu finden. Durch diese soll die Befriedigung zentraler Bedürfnisse unseres Gegenübers ermöglicht werden. Sind wir mit emotionalen oder Verhaltensproblemen bei Schülern und Schülerinnen konfrontiert, so ist davon auszugehen, dass wesentliche Bedürfnisse bei diesen nicht ausreichend befriedigt wurden bzw. dass mit individuellen Besonderheiten nicht gut genug umgegangen wurde. Das Vorgehen dient allein der Suche nach Interventionsmöglichkeiten, um unser Gegenüber darin zu unterstützen, sich aus einer Situation mangelnder Passung mit seiner Umwelt zu befreien. Das dargestellte Metamodell dient also der (diagnostisch relevanten) Erklärung, wie spezifisches Verhalten entstanden sein könnte. Für den Schulalltag ist die vollständige Nachzeichnung des Lernweges eines Kindes jedoch nicht praktikabel, weil dies mühsam, leicht überfordernd und zeitintensiv ist und zudem die Aufgabe der Lehrkraft übersteigt. Hierfür müssten Sie über biographische Informationen verfügen, wie sie bspw. in einem Anamnesegespräch im klinisch-therapeutischen Alltag erhoben werden. Aus ökonomischen Gründen darf und muss das Metamodell für die Anwendung im Schulalltag daher abgekürzt werden.

Der gelbe Pfeil in Abbildung 3 verdeutlicht diesen ökonomischeren und für Lehrkräfte praktikablen Weg, der darin besteht, unmittelbar auf unbefriedigte Bedürfnisse und/oder auf dispositionelle Besonderheiten rück zu schließen, wenn Sie im Schulalltag mit schwierigem Sozialverhalten oder emotionalen Problemen von Schülern und Schülerinnen konfrontiert werden. Sie müssen nicht immer den vollständigen Weg gehen, der den Entstehungsprozess der Probleme nachzeichnet. Es ist die Aufgabe von Psychologen, Psychiatern und Psychotherapeuten, Entwicklungsprozesse so zu eruieren, dass die einzelnen Entwicklungsschritte nachvollziehbar sind.

Abbildung 3: Abkürzung im Metamodell zur Entschlüsselung des Sozialverhaltens

Bezogen auf die Fallbeispiele soll unter den jeweiligen Links dargestellt werden, welche Interventionsmöglichkeiten im schulischen Alltag bestehen um den Bedürfnissen der beschriebenen Jugendlichen zu entsprechen:

Zu (1) und (5) wurde bereits Stellung bezogen. Im Folgenden soll daher darauf fokussiert werden, welche Schlussfolgerungen für den schulischen Alltag folgen und welche Strategien entwickelt werden könnten, damit Margarita, Hannes, Michael und Rüdiger kompensatorische biographische Erfahrungen machen können, die ihnen eine Verhaltensveränderungen ermöglichen.

Bei Margarita besteht kein Interventionsbedarf seitens der Schule, da ihre Symptomatik im schulischen Alltag kaum auffällt. Dennoch lässt sich schlussfolgern, was sie gebraucht hätte, wäre ihr Leidensdruck hinsichtlich des Gefühls der Einsamkeit auch in der Schule erkennbar geworden. Jede Form von Ansprache und Interesse für ihre Person - über das hinaus, was sie in dieser Hinsicht sicherlich von Lehrerseite erfahren hat -, wäre zusätzlich stützend gewesen. Gleiches gilt auch für Unterstützung in der Identitätsentwicklung (z. B. Inhalte oder workshops zu ihrer Rolle als Frau) bzw. in Maßnahmen zur Förderung der Klassengemeinschaft.

Zu (1) und (5) wurde bereits Stellung bezogen. Im Folgenden soll daher darauf fokussiert werden, welche Schlussfolgerungen für den schulischen Alltag folgen und welche Strategien entwickelt werden könnten, damit Margarita, Hannes, Michael und Rüdiger kompensatorische biographische Erfahrungen machen können, die ihnen eine Verhaltensveränderungen ermöglichen.

Hannes benötigt Unterstützung in der Auseinandersetzung mit den (männlichen) Peers, d. h. alles, was von schulischer Seite unternommen werden kann, um seine Integration zu fördern und den Zusammenhalt der Klassengemeinschaft. Hilfreich wäre weiterhin die Vermittlung von Strategien im Umgang mit den aggressiven Jungen sowie tatkräftige Unterstützung in deren Umsetzung. Eine Thematisierung von unangemessener Aggression (Abwertung anderer, physische Attacken, Einschüchterung, u.a.) und die Darstellung derselben als illegitimes Mittel zur Steigerung des eigenen Selbstwerts wäre für Hannes und seine Klassenkameraden sinnvoll. Unangemessener Aggressionsausdruck und Gewalt müssen entlarvt werden als Zeichen persönlicher Schwäche (und dürfen nicht als vermeintliche Stärke stehengelassen werden). Es ist im Übrigen nicht schwer, auch die Bedürfnisse der anderen Jungen zu erkennen: Sie leiden u. a. unter einer Bedrohung ihres Selbstwerts durch nun verhältnismäßig schlechtere Noten nach dem Übertritt. Ein wichtiges Thema im Klassenverband wäre also der Umgang mit Erfolg und Misserfolg und vielleicht auch typisch „männliche“ und „weibliche“ Umgangsweisen hiermit. Für Hannes könnte auch eine Thematisierung von Leistungseinstellungen und Validierung seiner positiven Identifikation mit Leistungszielen hilfreich sein. Hinsichtlich seines Rückzugsverhaltens (in die Bibliothek, in der Freizeit) wären soziale Angebote durch Peers (z. B. durch beauftragte Klassenkameraden) von Hilfe, vermutlich würde sich die Situation von Hannes bereits sichtbar bessern, wenn er „nur“ häufige Ansprachen durch eine (vielleicht männliche?) Lehrkraft erhielte.

Zu (1) und (5) wurde bereits Stellung bezogen. Im Folgenden soll daher darauf fokussiert werden, welche Schlussfolgerungen für den schulischen Alltag folgen und welche Strategien entwickelt werden könnten, damit Margarita, Hannes, Michael und Rüdiger kompensatorische biographische Erfahrungen machen können, die ihnen eine Verhaltensveränderungen ermöglichen.

Michael würde vermutlich sehr profitieren, wenn er mit anderen Jungen seines Alters beschult würde, die ähnliche Neigungen haben und denen er sich ähnlicher fühlen könnte (z. B. Beschulung im Hochbegabtenzug). Alle Maßnahmen, die helfen, ihn stärker in die Klassengemeinschaft zu integrieren – ohne sein persönliches Profil und seine Eigenbrödlerei aufgeben zu müssen – würden seine Bedürfnisse befriedigen. Er benötigt Wege, um seine Kompetenz zu zeigen, neigt nicht dazu, dies „auszunutzen“ und arrogant zu werden. Denkbar sind daher auch Aufträge, sich um kognitiv schwächere zu kümmern und Aufträge, mit denen er sich sozial profilieren kann. Im Klassenverband einer Regelklasse würde Michael davon profitieren, wenn er sich intensiver mit – ihn interessierenden Inhalten – auseinandersetzen dürfte, in denen er Exzellenz erwerben könnte. Prinzipiell benötigt er eine Herangehensweise, die ihm seine Individualität erhält, ohne soziale Anforderungen ganz zu vergessen.

Zu (1) und (5) wurde bereits Stellung bezogen. Im Folgenden soll daher darauf fokussiert werden, welche Schlussfolgerungen für den schulischen Alltag folgen und welche Strategien entwickelt werden könnten, damit Margarita, Hannes, Michael und Rüdiger kompensatorische biographische Erfahrungen machen können, die ihnen eine Verhaltensveränderungen ermöglichen.

Bei Rüdiger besteht der insgesamt größte Handlungsbedarf unserer Fallbeispiele, sowohl in psychotherapeutischer, als auch in erzieherischer Hinsicht. Als „underachiever“ (vgl. Abschnitt Basiswissen/Psychologisch/underachiever) hat er ein Bewußtsein dafür, was er leisten könnte, weiß jedoch nicht, wie er dies schulisch umsetzen könnte. Es bleibt ihm daher nur der Abwärtsvergleich mit einer antisozialen Peergruppe, der er sich zuwendet. Hier sucht er nach Profilierung, was ihm mit seinen intellektuellen Fähigkeiten schnell gelingt. Um diesen Prozess zu stoppen würde Rüdiger Bezugspersonen und positive Modelle außerhalb der Familie benötigen, die ihm Halt, Sicherheit und moralische Unterstützung bieten. Es gibt viele gelungene Beispiele, wo dies Lehrkräften in hohem Engagement gelungen ist, wie u. a. auch die Kauai-Studie zu Resilienz aufgezeigt hat (Werner & Smith, 1992), auch wenn dies das „normale“ Maß an schulischer Betreuung übersteigt. Rüdiger benötigt Abstand von der eigenen Familie und Loslösung aus einer Bindung, die ihn zu sehr vereinnahmt, sodass er sich nicht auf seine Entwicklung konzentrieren kann. Er würde davon profitieren, wenn Schule frühzeitig, bevor er seinen „Abstieg“ vom Gymnasium beginnt, interveniert und versucht, ihn zu halten. Vielleicht hätte es ausgereicht, wenn er in einer Offenen Ganztagesschule oder Ganztagesklasse beschult worden wäre und damit bereits etwas mehr Abstand bekommen hätte. Integrationsmaßnahmen und Möglichkeiten zur positiven Identifikation mit der Schule, z. B. in Interessengruppen, Neigungsgruppen – gepaart mit Lehrkräften, die ihn „an die Hand nehmen“ und stärken – würden Rüdiger helfen. Von all diesen Maßnahmen profitiert Rüdiger für seine Persönlichkeitsentwicklung – unabhängig davon, ob es gelingt, seinen schulischen Abstieg zu verhindern.

Mit der Empfehlung, dem gelben Pfeil zu folgen und die unbefriedigten Bedürfnisse eines (problematischen) Schülers herauszubekommen ist die Grundannahme verbunden, dass alle auf diese Weise entschlüsselten – echten - Bedürfnisse gut und richtig sind und unsere Zustimmung finden (z. B. das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Nähe). Es ist daher im Weiteren genauer zu spezifizieren, was als Bedürfnis anzusehen ist (Einteilung von Bedürfnissen). Denkbar ist hingegen, dass spezifische Ausformungen von Bedürfnissen bzw. Verhaltensweisen, die auf Bedürfnisse hinweisen oder mit deren Hilfe Bedürfnisse durchgesetzt werden sollen nicht immer unsere Zustimmung finden (z. B. eine übertriebene Fokussierung auf Markenkleidung, mit deren Hilfe vielleicht die Befriedigung des Bedürfnisses nach Zugehörigkeit und Nähe erreicht werden soll).

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass Bedürfnisse, die nicht oder nicht ausreichend befriedigt werden, nicht verkümmern oder geringer, sondern im Laufe des Lebens immer mächtiger werden. Dann besteht die Gefahr, dass sie schließlich übermächtig sind und unsere Wahrnehmung und unser Handeln dominieren: An der - angemessenen - Befriedigung unserer Bedürfnisse führt kein Weg vorbei, wenn verhindert werden soll, dass unbefriedigte Bedürfnisse zu Fehlentwicklungen führen. Mit dem – für die Psychologie zentralen - Begriff der „Selbstwirksamkeit“ („self-efficacy“ nach Bandura, 1977) ist ein zentrales psychologisches Konzept benannt, das bedeutet, dass wir möglichst jene Wege in unserem Leben verinnerlicht haben sollten, die uns zur Befriedigung unserer Bedürfnisse führen.

Immer dann, wenn es Ihnen in Ihrer pädagogischen Arbeit gelingt, Schülerinnen und Schüler darin zu unterstützen, Selbstwirksamkeit zu entwickeln, haben Sie einen wichtigen Beitrag zur Entfaltung einer gesunden Persönlichkeit geleistet. Wenn es Ihnen darüber hinaus gelingt, über den Weg der Fokussierung auf Bedürfnisse störendes Sozialverhalten besser zu verstehen, haben Sie einen beziehungsstärkenden Zugang zur Schülerin/zum Schüler gefunden mit dessen Hilfe Sie Sanktionsteufelskreise wirksam verhindern können.

Was wurde aus Margarita, Hannes, Michael und Rüdiger? Abschließend wird im Folgenden kurz der weitere Verlauf geschildert.

Zur Vertiefung der Thematik können Sie sich unter folgenden Menüpunkten mit relevanten Aspekten des Metamodells auseinandersetzen: